发布日期:2025-08-22 00:13 点击次数:61

“这位仕女拿的是什么?盆栽吗?不不不,它很可能是古代版冰激凌——酥山……”南京大学历史学院张良仁教授在最近更新的短视频中,娓娓道出古人的消暑秘方。从曾侯乙墓的冰鉴到春秋末期的冰镇米酒,再到古代的制冰方法,在张良仁的科普视频里,历史变得触手可及,充满趣味。

在考古行业耕耘三十余年后,张良仁有了新身份——美食探店视频博主,通过讲述美食背后的历史和考古知识,向世人展示一座座城市的历史底蕴。两年间,他更新了三百多条视频,斩获了两百多万粉丝。

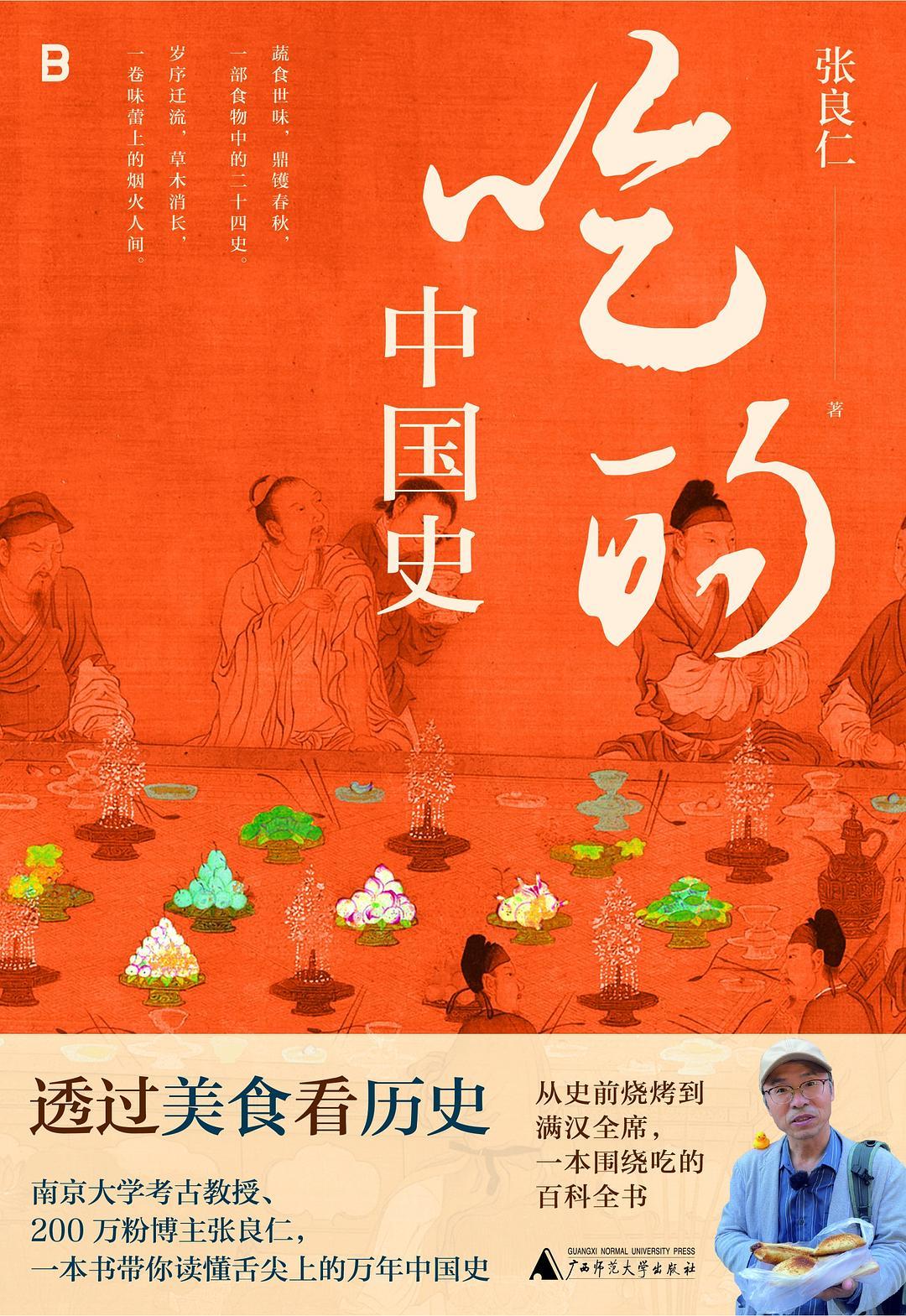

近日,张良仁写出了他的第一部饮食史著作——《吃的中国史》,这部考据严谨而充满趣味性的作品,与美食短视频共同构成了张良仁的“美食小宇宙”。它由广西师范大学出版社推出,延续了他所尊崇的考古学家张光直《中国文化中的饮食》的问题意识,以朝代为线索,通过考古学的视野审视中国历史,描绘出一幅流淌不息、波光粼粼的历史画卷。

张良仁《吃的中国史》。 受访者 供图

“饮食并不只是维系人类生命的物质,还是维系人类政治和礼仪的纽带,更是历史传承和地域文化的镜像。美食就像水中的鱼群一样,游弋在遗址、文物、城市、人文故事的海洋里。”

一碗饭里藏着王朝兴衰

南方+:你为何选择从“吃”的视角切入中国史?近年出版了非常多关于古代衣食住行的历史著作,你怎么看待这种现象?

张良仁:历史学作为一门学科,是从20世纪初传到中国的。从这时起,人们开始关注中华文明发展史。上世纪50年代以后,经济、科技等成为社会发展的关键词,史学界也更倾向于研究科技史、货币史、冶金史、中外文化交流史等。

而到了21世纪,历史的研究范式发生了转变,社会史、地方史、婚姻史、食物史等受到了历史学界、考古界更多的关注,学者们慢慢把研究目光从宏大叙事转向微观层面的日常生活,关于这方面的作品也就多了起来。

张良仁近照。 受访者 供图

历史研究应该提倡多样化,需要有宏大主题的研究,也需要有日常生活的研究,前者如同人体的动脉和静脉,后者则犹如毛细血管。

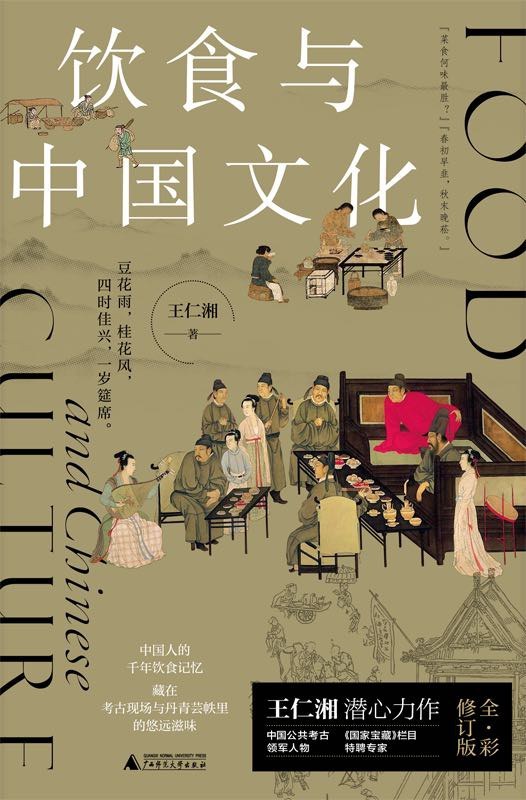

在上世纪80年代,著名学者王仁湘便开始做美食方面的研究,他可以说是考古界研究美食的“第一人”。后来,研究饮食史的人越来越多,我也加入了进来。此前,我做的更多是文化交流、技术交流方面的研究。

王仁湘《饮食与中国文化》。 受访者 供图

在我看来,从事饮食史研究,是绝不可以忽视考古资料的。虽然饮食遗物大多是有机物,难以经受时间的摧残。但类似长沙马王堆汉墓那样保存完好的墓葬在湖南、湖北、江苏、新疆等地已经发现了不少,这些实物材料以及记载食物的遣策、动物骨骼、炭化种子……都可以让我们更了解先民的食谱。

马王堆汉墓出土的千年藕片汤,开盖瞬间氧化消失。 受访者 供图

南方+:你在书中提到“一碗饭里藏着王朝兴衰”,“小食物”的背后可以看到“大历史”。食物如何具体反映某一历史阶段的社会变迁?

张良仁:看似普通的食物、食材乃至食器背后,蕴藏着我国先民开发食物、战胜饥荒和探索文明的故事。它并非一家一户的小事,而是社会经济生活的核心。

王朝的更替与食物的变化虽然不同步,不过有个历史规律,在王朝建立的初期,统治者通常更加勤勉用心。这里牵涉到农业生产,《齐民要术》中有一句话,叫“食为政首”,意思是农业生产是政治的第一要务。

张良仁进行考古工作。 受访者 供图

统治者每年要做的第一件事就是去耕地,皇后则去养蚕、纺织,当然,这是象征性质的。到了王朝末期,统治者一般比较懈怠,政令不通,农业生产也随之荒废。发生饥荒时,朝廷赈灾往往不“给力”,导致民愤难息。王朝的覆灭大多是跟饥荒同步发生的。

粮食跟人口变化有着密切的关系。在旧石器时代,人们采集狩猎,依靠大自然提供的食物生活,人口密度自然也比较小。到了新石器时代,人们开始从事农业生产,人口增长的速度加快。

良渚文明的出现是一个标志性事件,它的规模很大,而且发展程度比较高,有一个证据就是大量精美玉器的出土。我们都知道,制作玉器是非常考验人力物力的。此外良渚城墙建造得非常宏伟,这需要统治者调集大量人力来修筑,这在南方的发展史中非常罕见。

历史的科普工作任重道远

南方+:你怎么看待历史的科普工作?

张良仁:将“科普”二字拆开,“科”要求有科学的研究内容,所以需要对这些内容十分熟悉的学者来创作,“普”则要求用通俗易懂的方式向公众传播。

科普工作存在一定的门槛。如今有不少人从事科普读物的写作,当然他们也在很努力地熟悉行业知识,但和专业的研究人员相比还是有差距的,如果没有经过漫长的学术训练就进行科普写作,掌握的知识可能不够准确,视野也不那么广阔。

从另一个方面来看,很多专家学者写的都是严肃的论文,他们生产出来的知识,受众往往只有几位同行,离普通读者太远了。如果读者看不懂,通常会选择放弃了解这方面的知识,这在一定程度上造成了专著论文的浪费,有些可惜。

不过,要让专家们用通俗易懂的方式把所学知识讲透,难度是非常大的,科普工作任重道远,要慢慢来。

南方+:你个人如何平衡学术的严谨性与普及的故事性?比如,涉及食材传播、饮食习俗演变时,如何避免过度推测,同时让叙述生动不枯燥?

张良仁:我很早就写科普文章,慢慢摸到了其中的窍门,就是要琢磨普通读者的兴趣点,学会用大家都看得懂的语言来书写。我以前出版的《东学西问》有几篇游记,就是以讲故事的形式普及科学知识。

张良仁《东学西问》。 受访者 供图

我是做世界考古的,从商周考古到俄罗斯考古,再到中国西北和伊朗的考古,有三十多年了。在考古的过程中,我有机会探寻世界不同地区的美食,渐渐对美食背后的考古和历史故事感兴趣,就做起了美食短视频,在品尝美食的同时普及历史知识。

不少出版社看到短视频后都建议我出书,我自己也觉得很有必要。我从去年暑假开始创作,就有了这部《吃的中国史》。我的文辞或许并不优美,但希望读者读出历史的趣味性。

现在大家都喜欢逛博物馆,如果不了解文物背后的历史,容易走马观花,而如果阅读了这类书籍,博物馆里的文物就会“活”起来。

南方+:在拍摄短视频的过程中,你遇到了哪些挑战?短视频的节奏是否会有损一些历史研究的复杂性和专业性?

张良仁:若想把一个知识讲明白,需要比较长的篇幅。短视频因为时长所限,只能呈现出零碎的知识。所以我只能摘选一些有意思的点,有时粉丝会觉得不够过瘾,这的确是个矛盾。

另外,拍段视频时需要有些表演成分,台词和表情、动作都要协调,我没有做过表演这方面的专业训练,表现得不够自然,说着台词就忘了动作,看到镜头还是会很紧张。这种紧张在很多时候是无意识的。不过现在比刚开始的时候好多了,我也在慢慢学习、调整。

南方+:从《吃的中国史》出发,你希望读者通过这本书或短视频获得怎样的认知?

张良仁:美食背后牵涉的面很广,这本书的诞生,或许能吸引读者对食物所涉及的各个方面感兴趣,例如农业、畜牧业、渔业、餐饮业。我希望他们能够在食物的香气中感受到历史的温度,更多地去关注美食背后的政治、经济与文明,共同守护珍贵的文化遗产。

张良仁进行考古工作。 受访者 供图

此外,美食与人们生活的区域息息相关,每个城市、每个区域都有自己的饮食特色。徽菜对其他菜系的影响很有意思,江苏淮安因京杭大运河而繁荣起来,吸引了很多徽商,他们又把徽菜带到了淮安。而李鸿章在保定担任清朝直隶总督时,也将徽菜带到了保定,与当地美食结合成为风靡至今的直隶官府菜。

南方+:未来你有哪些新的计划?

张良仁:我想继续研究食物史拍短视频,如果遇到好的题材再写写书。另外,我在南京大学开设了一门论文写作课,也考虑将这些内容录成视频。现在很多学生不会写论文,这种现象很普遍,也非常迫切得到改善,也是我非常关心的。毕竟,写好论文,是学术素养的一部分。

采写:南方+记者 戴雪晴

统筹:刘炜茗

图片:受访者提供

封面新闻记者张越熙 经过过去半年快速增长后,站在全新市场格局下的淘宝闪购,迈出新阶段的重要步伐。12月5日上午,其官方正式宣布:即日起“饿了么”App在更新至最新版本后将全面焕新为“淘宝闪购”。 “更新是为了更好,更好也激励我们常新。”淘宝闪购表示,“这是饿了么多年沉淀的服务和履约能力、产品技术、用户信任与组织韧性的全面检验和焕新升级,由此将更深度融入阿里集团‘大消费平台’战略,释放更大价值,在服务用户、商家、骑士的道路上迈出更关键的一步。” 阿里“大消费平台”的战略决心和能力 今年5月,“淘...

封面新闻记者张越熙 经过过去半年快速增长后,站在全新市场格局下的淘宝闪购,迈出新阶段的重要步伐。12月5日上午,其官方正式宣布:即日起“饿了么”App在更新至最新版本后将全面焕新为“淘宝闪购”。 “更...

读《把生命活给自己看》,感触最深的是书中对“自我”与“外界期待”之间永恒拉锯的深刻揭示。在这个充斥着标准化成功模板的时代,吴在天像一位冷静的观察者,用文字轻轻撬开我们身上那层被社会规训出的坚硬外壳,让...

大河报·豫视频记者 解元利 耿子腾 祁驿 “高速上电池突然报警,不知道咋处理。”十一长假临近,无论是开新能源车还是传统燃油车,许多车主都在为路上可能出现的状况犯愁。记者专访汽修行业资深技师、10年以上...

西南奧區,黔中勝壤。烏蒙作屏,關索設障;盤江潛奔,花江怒漲。千尋削壁,猿猱愁而欲絕;萬丈深淵,鴻雁望而失向。昔號“五尺”,棧道劣容一人一馬;今稱“世界第一”,虹梁橫跨千仞重岡。於是乎,起巨墩於雲表,張...